バセドウ病

バセドウ病とは

自己免疫の病気です。

健康な人の甲状腺ホルモンは、脳下垂体から分泌されるTSH(甲状腺刺激ホルモン)によって分泌量が調整されていますが、バセドウ病の患者さんは、甲状腺に対する自己抗体であるTRAb(抗TSH受容体抗体)が出現し、持続的に甲状腺ホルモン分泌が刺激されてしまいます。

バセドウ病の症状

甲状腺ホルモンが過剰(甲状腺機能亢進症)となることによって、以下のような症状が出現します。

- 動悸

- 頻脈

- 息切れ

- 手の震え

- 食欲増進

- 体重減少 など

甲状腺の腫大の他に、眼球突出や脛骨前(足のすね)の粘液種などを伴うことがあります。

治療について

治療の第一選択は、抗甲状腺薬の内服となりますが、白血球減少、肝機能障害などの副作用があり、時に重篤となることがあります。

開始にあたっては、バセドウ病の診断が確実であること、内服開始後の2か月は、2週間ごとに副作用チェックを行っていくことが肝要です。

徐々に通院間隔は長くなり、内服量を減らしても甲状腺機能が正常範囲内となる方が多いのですが、服薬の中止(バセドウ病寛解)までには、数年以上かかる方がほとんどです。

内服加療が無効の場合や、副作用で継続できない場合、早期に寛解を希望される方は、放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)や手術(甲状腺全摘術)が考慮されます。

抗甲状腺薬

本邦では、メルカゾールが1956年から、プロパジール、チウラジールが1965年に発売開始になったそうです。

非常に副作用が多いにもかかわらず、新しい代替薬の開発がなされないのが不思議です。

副作用の中には、無顆粒球症のように生命にかかわる可能性のある重篤な副作用もあり、内服開始直後2か月ぐらいは、2週間ごとに副作用チェックが必要となります。

38度以上の発熱、咽頭痛など出現したら、すぐに内服を中止して、血液検査で白血球数(顆粒球数)をチェックしてください。入院を要する場合もあります。

抗甲状腺薬の副作用

| 副作用 | 頻度 | |

|---|---|---|

| 重大 | ||

| 無顆粒球症 | 0.2-0.5% | |

| 重症肝障害 | 0.1-0.2% | |

| 多発性関節炎 | 1-2% | |

| 軽度 | ||

| 発疹、蕁麻疹、かゆみ | 4-13% | |

| 軽度肝障害 | 2-16% | |

| 発熱、関節痛、筋肉痛 | 1-5% |

メルカゾール(2.5mg)発売(2021年2月)

バセドウ病の治療薬であるメルカゾールは、1錠5mgの製剤しかありませんでしたが、2021年2月より、1錠2.5mgの製剤が発売になりました。

薬価は、5mgも2.5mgも同じ9.8円錠です。

特に、内服量を漸減して、最後に休薬する直前の処方方法に、新たな選択肢が増えました。

放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)

甲状腺ホルモンは、ヨウ素を原料としているため、経口摂取されたヨウ素のほとんどは甲状腺に取り込まれます。

この性質を利用して、ヨウ素の放射性同位元素である放射性ヨウ素(131I)をカプセルとして内服するのが放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)です。

甲状腺に取り込まれた放射性ヨウ素は、甲状腺細胞を破壊して、その結果、甲状腺機能亢進症は是正され、甲状腺腫も小さくなります。

念のためのリスクチェックは欠かせません

1941年から行われており、安全性は確立されていますが、甲状腺眼症(眼球突出)を悪化させるリスクがありますので、そちらのチェックは必要です。

妊婦さんの使用は厳禁

妊娠中や授乳中の女性には投与禁忌で、また、男性も女性も、アイソトープ治療後は6か月の避妊が必要です。

長期的には、甲状腺機能低下症となり、甲状腺ホルモンの内服を永続的に要することが多くなります。

手術(甲状腺全摘)

抗甲状腺薬が副作用で継続できない場合、非常に大きな甲状腺腫(200g以上)、甲状腺がんの合併、重症の甲状腺眼症(眼球突出)、早期挙示希望などで、バセドウ病に対する甲状腺全摘術が考慮されます。

以前は、甲状腺亜全摘術で、甲状腺組織の一部を温存していましたが、再発忌避のために、今は全摘術が主流となっています。

ホルモンコントロールが不良、非常に甲状腺腫が大きいケースの手術難易度は高いので、経験豊富な外科医による手術をお勧めします。

眼球突出(甲状腺眼症)

甲状腺眼症は、バセドウ病や橋本病に伴う眼窩組織(眼球周囲の脂肪や筋肉)の自己免疫性炎症性疾患です。

眼球周囲の脂肪や筋肉に炎症を生じて、眼球突出、眼瞼(まぶた)の腫脹などが起こります。

物が二重に見えたり(複視)、視力低下や角膜障害を生じたりします。

喫煙が増悪因子であることも知られており、禁煙は強く推奨されます。

MRIなどで、重症度や活動性を評価して、必要な治療を行っていきます。

甲状腺眼症の増悪は、必ずしも甲状腺機能のコントロールと相関する訳ではありませんので、眼科的診察、加療も必要に応じて同時に行っていく必要があります。

甲状腺眼症と甲状腺全摘

何かしらの理由(抗甲状腺薬の副作用他)で抗甲状腺薬治療継続を断念する場合には、放射性ヨウ素内用療法(アイソトープ治療)か甲状腺全摘(準全摘)を選択することになります。放射性ヨウ素内用療法は、眼症悪化の懸念があるとされ、少なくとも、活動性眼症、重症眼症では回避することが一般的です。

甲状腺腫が非常に大きい、早期挙児希望などが、甲状腺全摘を選択する理由となることが多いですが、長期にわたる継続的治療歴(寛解困難、繰り返す再燃など)、TRAb・TSAbの高値持続および甲状腺眼症の併存も、甲状腺全摘を考慮すべき病状となります。

甲状腺眼症発症の主たる要因であるTRAb・TSAbの高値が持続することは、眼症コントロールの上で好ましくありません。甲状腺全摘が、甲状腺眼症の経過や予後を改善する直接のエビデンスは乏しいですが、甲状腺全摘後は、TRAb・TSAbが比較的早期に低下することが多いとされます。

甲状腺全摘後は、永続性甲状腺機能低下症となるため、甲状腺ホルモン薬の内服を生涯要しますが、甲状腺機能亢進症の再燃は原則としてありません。抗甲状腺薬の副作用がなく甲状腺機能のコントロールがされているからといって、漫然と内服治療を長期継続されているケースが非常に多いですが、眼症の悪化は、甲状腺全摘を考慮する理由の1つになり得ます。

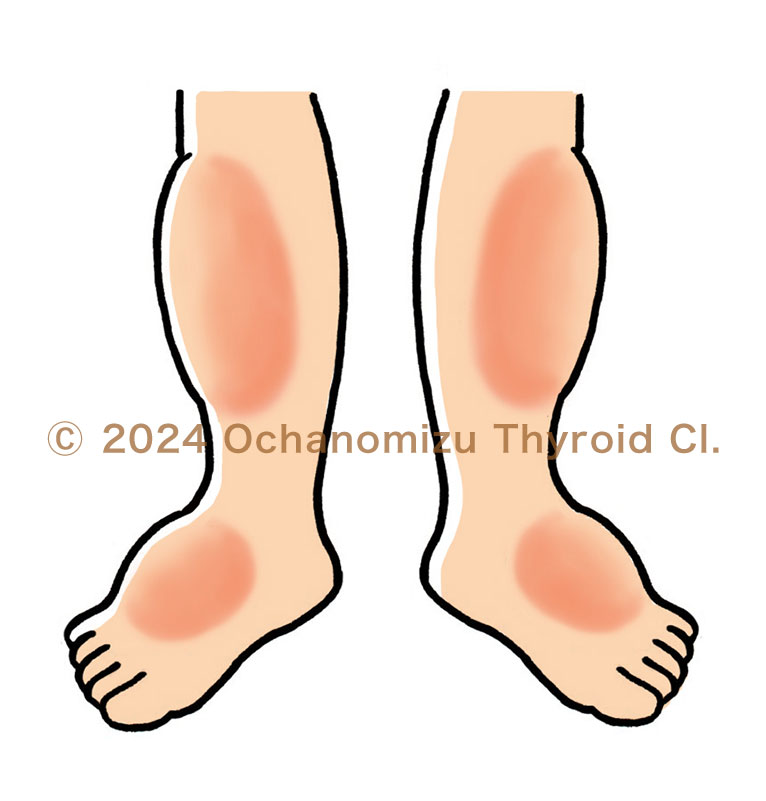

前脛骨粘液水腫

下腿前面(すね)から、足の裏にかけて、皮膚より硬く盛り上がる浮腫状の変化です。

軽症では、日常生活にほとんど影響しませんが、程度のひどいものでは、靴下やストッキングなどの物理的刺激で悪化し、靴やブーツが履けなくなるぐらいになることもあります。浸出液を伴うこともあります。

ステロイド含有テープ(ドレニゾンテープ)で対症療法を行いますが、効果は限定的です。

甲状腺全摘により、TRAb(TSAb)が低下してくると、年単位でみると改善傾向を示しますが、時間がかかることが多いです。